De Saint-Boniface à Notre-Dame-de-Lourdes, les citoyens ont partagé leurs espoirs et leurs inquiétudes sur l’avenir du français. Financement, éducation, emploi et services : les priorités sont claires, reste à voir comment le gouvernement les traduira en action.

Les consultations publiques menées par la Province dans le cadre de l’objectif du gouvernement de faire du Manitoba une province véritablement bilingue touchent à leur fin.

Les dernières rondes en présentiel se sont d’ailleurs tenues la semaine passée, à l’Université de Saint-Boniface, puis à Notre-Dame-de-Lourdes. Au moment de la parution de ce texte, il est possible de répondre à un sondage en ligne jusqu’au 31 octobre 2025.

Lancées au mois de juin 2025, les discussions ont donné aux Manitobains l’occasion de s’exprimer sur leurs convictions, leurs inquiétudes et leurs espoirs pour la place de leur langue au sein de leur province.

Le Secrétariat aux affaires francophones du Manitoba, mandaté par le gouvernement pour mener ces consultations, indique qu’un rapport sera publié au mois de mars 2026.

Ce dernier devrait répertorier ce qui a été entendu au cours des consultations et servira de base à l’élaboration d’un plan d’action.

À l’urbain comme au rural, l’on retrouve dans les discours de l’assemblée quelques similitudes. Les sujets évoqués lors de ces deux dernières discussions ont été nombreux.

Emplois, investissement, éducation, santé, immigration et culture. Autant de sujets abordés par des profils de francophones différents.

À Saint-Boniface

À Saint-Boniface, l’assemblée se composait d’une trentaine de personnes environ. Des jeunes, des moins jeunes, des Manitobains de souche, des Manitobains d’adoption.

Tous ont partagé leur vision du bilinguisme au Manitoba et plusieurs points ont été relevés. L’on a parlé du manque d’emplois francophones hors des institutions dédiées.

Oumou Kalsou Niang, étudiante à l’Université de Saint-Boniface, est installée au Manitoba depuis 2023 et a bien l’intention d’y rester. Ne maîtrisant au départ que le français comme langue officielle, elle a fait part de ses difficultés à trouver un emploi.

« On me disait toujours que mon anglais n’était pas assez bon, mon français n’avait pas vraiment d’importance pour eux. C’était vraiment l’anglais qui a été privilégié. »

En tant que présidente de l’Association étudiante de l’USB (AEUSB), Oumou Kalsou Niang avait à cœur de prendre la parole au nom de la communauté étudiante.

« Il doit y avoir des quotas, un nombre de personnes francophones attendu pour que l’on puisse travailler au Manitoba. »

Plusieurs défis

De l’insécurité linguistique à l’éducation en passant par l’importance de l’immigration et de la rétention des francophones ou encore la difficulté à trouver des activités en français pour les enfants, toutes les pierres ont été retournées.

L’on était en tout cas d’accord sur plusieurs points. D’abord, la francophonie est une richesse, mais aussi il est nécessaire de la renforcer « l’écosystème » francophone.

« J’ose dire que le financement est la clé. Toute cette infrastructure et cet écosystème ne peuvent pas être renforcés sans le financement nécessaire pour créer les postes. »

C’est ce que partage Geneviève Roy-Wsiaki, professeure agrégée de psychologie à l’USB.

« Il faut renforcer les infrastructures existantes en éducation, les rendre plus accessibles. J’ai constamment des étudiants qui me disent qu’ils aimeraient rester et poursuivre leur formation en français, mais ils n’ont pas le choix. Ils disent qu’ils doivent se rendre dans des institutions anglophones pour continuer dans certaines spécialisations. »

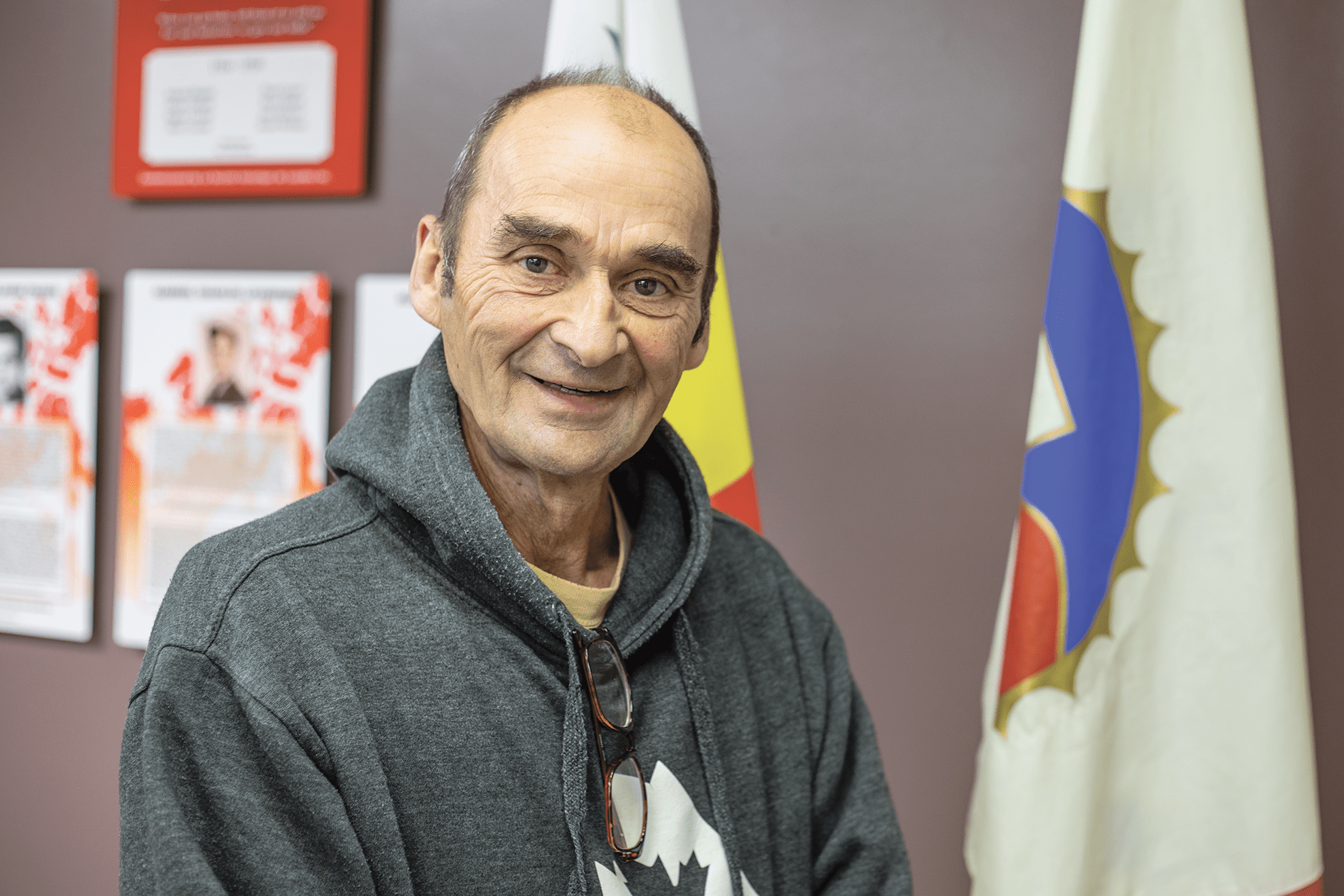

Maître Guy Jourdain, ancien directeur de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba, ancien directeur du Secrétariat aux affaires francophones et spécialiste en droits linguistiques a lui aussi partagé ses réflexions personnelles sur le sujet.

« C’est qu’il faut un écosystème ou un environnement dans lequel les gens se sentent à l’aise de fonctionner, d’évoluer en français. Puis ça, ça se manifeste de toutes sortes de façons par les services gouvernementaux, bien sûr, mais par un appui à toutes sortes d’initiatives qui sont lancées par la communauté francophone. »

À Notre-Dame-de-Lourdes

Ces besoins partagés sous le toit de l’Université de Saint-Boniface, ils résonnent jusque dans le village de Notre-Dame-de-Lourdes, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Winnipeg.

Sept personnes étaient présentes pour la consultation. Là-bas aussi, l’on rêve de « vivre et célébrer » la culture francophone.

Les défis toutefois sont un peu différents que dans les milieux urbains. Les principaux points abordés concernaient l’accès à des évènements culturels, jugés bien trop rares par rapport à ce que peut offrir la ville de Winnipeg.

Comme le souligne Denis Bibeault, conseiller municipal pour Lorne.

« Notre-Dame-de-Lourdes se trouve à mi-chemin entre Brandon et Winnipeg, il n’y a personne ici qui voyagent à Winnipeg tous les jours. Nous ne sommes pas un village-dortoir. »

Se montrer ingénieux

D’où la nécessité d’investir et de renforcer la vitalité de la francophonie.

Comme cela a été mentionné au cours de la consultation, « il faut s’assurer que le monde ici continue de trouver un sens de communauté ici ».

Cela passe entre autres par le recrutement et la rétention de personnes bilingues. Pour Denis Bibeault, pour atteindre cet objectif, il faut se montrer ingénieux et envisager, par exemple, de former le personnel sur place en faisant primer le bilinguisme sur l’expérience professionnelle.

Le Dr Denis Fortier, lui, voit en cet engagement de la part du gouvernement provincial un moyen de « corriger quelque chose qui aurait dû l’être il y a longtemps ».

Il rappelle bien sûr que le Manitoba a été fondé en tant que province bilingue.

« Je suis un fier francophone, mes arrière-grands-parents sont arrivés de France dans les années 1600 et douze générations plus tard nous n’avons pas perdu la langue. Alors je veux continuer à faire vivre notre langue. »

Par sa profession, le médecin de famille a mis l’accent sur l’importance d’offrir des services de santé en français.

« Le médecin va travailler sur la santé physique de la personne, mais qu’en est-il du côté émotionnel? C’est en partie attaché à la langue alors si l’on peut toucher ça, on améliore encore la santé de la personne. »

Il raconte l’histoire d’un homme en soin palliatif, qui plutôt que d’être renvoyé vers son médecin traitant, avait exprimé son souhait de rester à la clinique de Notre-Dame-de-Lourdes, pour y « mourir en français ».

En plus d’avoir reconnu et salué le contexte politique favorable. En ville comme au rural, l’on a fait mention d’un besoin d’engagement de la part de la communauté anglophone.

Rôle de la communauté anglophone

Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine et résident de Notre-Dame-de-Lourdes, est convaincu que la communauté anglophone, notamment celle qui apprend le français dans les écoles d’immersion, a un rôle à jouer.

« Il faut trouver un moyen de s’assurer que les communautés minoritaires continuent de grandir. On doit pouvoir avoir une certaine volonté dans la communauté anglophone de vouloir une province bilingue aussi. Il faut que ça soit non-partisan et que la vision vienne des deux côtés. Si l’on veut des services en français, on a besoin que la majorité puisse parler français, tout comme les Franco-Manitobains sont capables d’offrir des services à la communauté anglophone. Ça va prendre plusieurs générations, et ça passe par l’éducation et une volonté partagée. »

L’on est en droit alors de se demander si l’avenir de la francophonie au Manitoba ne dépend pas trop de la volonté des autres. Des politiques et de la majorité.

À ce sujet, Robert Loiselle, député provincial de Saint-Boniface, indique qu’il faut raviver la fierté d’être bilingue dans un pays bilingue.

« La dynamique est intéressante en ce moment. Au niveau gouvernemental c’est très favorable. Il y a aussi un peu d’épuisement, ça fait longtemps que l’on se bat pour nos droits au Manitoba. Nous avons des jeunes d’immersion qui se demandent comment avancer avec leur francophonie, comment connecter avec la francophonie. Il faut capitaliser sur ce bassin d’immersion. Nous ne sommes plus une minorité, nous sommes un enjeu économique. »

Initiative de journalisme local – Réseau.Presse – La Liberté