Propos recueillis par Bernard BOCQUEL.

La jeunesse, ça commence où? Probablement quand on commence à patenter par soi-même des affaires, quand on commence à pouvoir se débrouiller tout seul pour satisfaire des envies d’aventures.

La photo qui avait été publiée dans le Manitoba Co-Operator en 1950, je l’ai gardée comme une espèce de point de repère. J’avais 14 ans. La famille avait été bien fière que mon bricolage soit reconnu dans un journal. À l’époque, tous les habitants étaient abonnés à cet hebdomadaire. La photo n’est pas très nette. Mais avec un brin d’effort, on arrive à distinguer un voyageur en canot et un phare.

J’étais à l’âge où on cherche à copier des choses stimulantes. Mon inspiration, c’était la bouteille avec un voilier à l’intérieur et un phare de mer sur un rocher pour créer un décor que mon père avait acheté cinq dollars d’un prisonnier allemand qui travaillait dans les champs de betteraves, à sarcler et à piocher. Il faisait partie d’un groupe d’une trentaine qui était venu une couple d’années durant l’été de Colombie-Britannique où ils travaillaient dans les chantiers l’hiver. Leur camp était installé à La Rochelle, sur le terrain de Lucien Catellier.

Je me souviens que mon père, Ti-Toine Bérard, faisait aussi des marchés avec des prisonniers. Une fois mon père a payé pour échanger ses vieilles chaussures contre de bonnes bottines. Les prisonniers portaient des jeans et une veste avec dans le dos une grosse lune rouge. Ils étaient gardés par des militaires québécois, qui aimaient ça fanfaronner avec une carabine dans les mains : Si y en a un qui essaye de s’échapper, m’en va lui tirer une balle dans le dos!

Le dimanche certains prisonniers venaient à la messe. À Saint-Pierre ou dans des villages mennonites où ça parlait allemand. Là, à cause de la langue, ils pouvaient se sentir en famille. Il y avait toujours une bonne entente, une sympathie pour ces gens-là. Je parle évidemment pour le côté canayen et mennonite, pas pour les anglos liche-culs. Après leur retour en Allemagne, plusieurs prisonniers sont revenus au pays.

Pour revenir à mon artisanat en bouteille, il faut quand même souligner que mon mérite n’était pas immense, puisque je m’étais servi d’une grosse bouteille avec en plus un gros goulot. Ce que j’ai mis dedans en pâte à modeler et en petits bouts de bois était vraiment un reflet de mes rêves d’aventures. Le bas de vignette de la photo précise que je suis le Chief of the Red Head Shan-a-mac tribe at St. Pierre.

Dans le monde d’au-jourd’hui, une prétention pareille, ça n’a plus de sens. Ça dit bien à quel point on était vraiment à une autre époque. Dans ce temps-là, on connaissait deux sortes d’Autochtones. Les vrais, ceux de la réserve de Roseau, qui venaient à Saint-Pierre-Sud avec des chevaux et des charrettes. C’était toujours au printemps, le bon temps pour trapper les petits nouveaux des loups et des renards. Les gens leur donnaient du linge. Ceux qui venaient à la maison parlaient anglais.

Les autres, c’étaient les Autochtones de fantaisie qu’on présentaient aux jeunes pour les intéresser aux choses de la nature. Je pense aux petits livres distribués sous le nom de Meri-Ka-Chak, autrement dit l’Ami de tous les humains. Un chef mythique qui transmettait des beaux messages d’unité et de bravoure aux jeunes de ma génération.

C’était un projet voulu par une personnalité de la radio CBC bien connue, Kay Russenholt. Une femme très instruite qui cherchait à faire l’éducation de la jeunesse en imaginant un monde idéal de Shan-a-mac, the People who Pull Together, à la manière des voyageurs qui ramaient à l’unisson dans leurs canots. Madame Russenholt nous a poussés à nous inventer des mondes pour survivre dans la grande Sauvagerie.

À un autre temps, je serais peut-être devenu scout, mais les scouts n’étaient pas encore apparus à la Rivière-aux-Rats. Moi en tout cas, j’ai toujours aimé trapper, et j’ai trappé des lièvres tant que j’ai pu, avec ou sans les bonnes intentions de madame Russenholt.

Là où ça grouillait de trappeurs et de prospecteurs

On était aussi à l’époque des débuts du vieux poste de radio CKSB, avec des héros de radioromans, comme le fameux Yvan l’intrépide, qui n’hésitait pas à lancer des bâtons de dynamite pour se sortir d’un mauvais pas. Pour faire bouillonner l’imagination, il y avait aussi King of the Royal Mounted, une police montée de bande dessinée qui pourchassait des bandits dans la Sauvagerie du Nord, là où ça grouillait de trappeurs et de prospecteurs, de loups, d’orignaux et de canots.

Le canot dans la bouteille, c’était peut-être aussi un peu une provocation contre mon père, qui nous a toujours refusé de nous grayer d’un canot, alors qu’on vivait sur les bords de la rivière-aux-rats. Pendant l’absence de nos parents, avec mes frères Luc et Raymond on jouait aux pirates. Pour rejoindre facilement l’autre côté de la rivière-aux-rats, je m’étais mis en tête de construire un pont, juste devant la maison.

Après le pont, toujours avec l’aide de Luc et de Raymond, on a construit une cabane. Ensuite on s’est garroché dans la construction d’une tour à feu. Les feux de prairie ou les feux de forêts, c’est toujours une préoccupation. Notre tour, on l’avait montée pas mal haute. Mon père trouvait que c’était des pertes de temps. Il n’a jamais approuvé ce que je faisais. Mais j’avais besoin de faire des affaires, de me tenir occupé à ma manière.

Le phare de mer dans la bouteille, je l’avais rêvé bien plus haut que notre tour à feu. Au point où la première fois que j’ai fait une demande d’emploi, c’était pour travailler pour un phare de mer. Je m’imaginais sur les bords de l’océan atlantique. J’ai eu une réponse. Il n’y avait pas d’emploi disponible. Pour financer mes études aux beaux-arts, il fallait donc que je me trouve un autre moyen.

Mon père était conservateur, et le député du coin était libéral. Ma mère, Léona Hébert, qui était une vieille libérale, avait téléphoné à Edmond Préfontaine de Saint-Pierre, qui m’avait indiqué la marche à suivre. Dans ces années-là au Manitoba, c’était comme au Québec : pas de connexions politiques, pas d’emplois au gouvernement. J’aspirais toujours à me trouver un emploi dans la solitude. Mon rêve s’est réalisé.

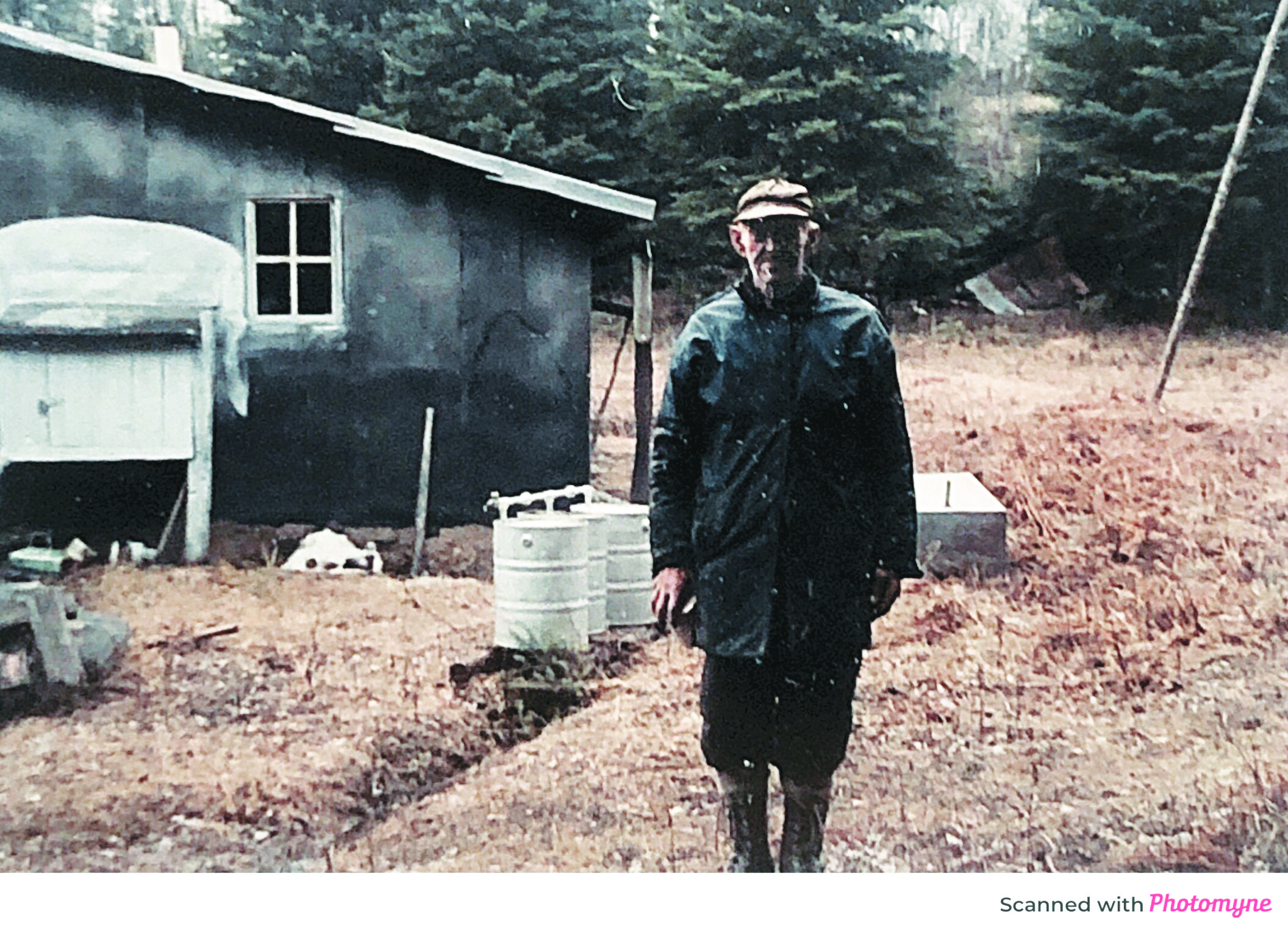

En 1954, j’ai été embauché pour l’été par le Service forestier du Manitoba. Je suis devenu gardien dans une tour à feu à Rennie, dans le Whiteshell. J’étais perché moins haut que dans un phare de mer. Mais sans m’en rendre compte encore, j’avais trouvé un employeur pour la vie : le ministère des Ressources naturelles du Manitoba. Avec en plus la chance formidable d’avoir pour patron Walter Danyluk, un ancien pilote de guerre. Lui m’a toujours soutenu. Je peux même dire que dans notre métier, où pour survivre il faut faire un peu de tout, je lui dois tout.

Quand j’ai découvert le Bouclier, je rentrais dans un tout nouveau monde, loin de celui de la plaine. Le monde des conifères plutôt que celui des bois francs. Après les chênes, les sapins et les cyprès. Et puis le monde des ours, des orignaux, du thé du Labrador, de nouvelles fleurs et des petits cactus.

Pour des étudiants, un emploi d’été dans le Bouclier, c’était vraiment un bon emploi. Un autre qui a été chanceux, c’est Lucien St-Vincent, un ancien confrère de classe au Juniorat des Oblats de Marie Immaculée à Saint-Boniface, qui a travaillé à Big Whiteshell, et je crois bien aussi à Rennie.

Rennie, où se trouvait la tour à feu pour laquelle j’avais été embauché, c’était le quartier général du service forestier pour le Whiteshell. Dans les années 1950, il n’avait pas encore le statut de parc provincial, juste celui de réserve forestière. Les trois gardes-forestiers étaient Walter Danyluk, Ritchie Care et Sandy Monkman, un orangiste anticatholique et anti-francophone pas mal féroce. Je peux l’affirmer parce que une fois, en sa présence, j’avais innocemment sifflé La Marseillaise et lui s’est spontanément mis à hurler. Mais quel enfant choisit sa famille? Les humains sont les humains.

Garde-feu, c’était un bon emploi, parfait pour lire et rêvasser en haut des 80 pieds de la tour à feu. Mon service commençait à 9 heures du matin. Je descendais à midi pour une pause et la journée finissait vers 5 heures de l’après-midi. Dans le Whiteshell, il y avait quatre tours de surveillance : une à Rennie, une autre à West Hawk, une troisième à Big Whiteshell et la quatrième à Nutimik. Pour bien situer où était un feu, il fallait qu’il soit détecté par au moins deux tours. Toutes les tours avaient le téléphone pour appeler le bureau central.

Quand le temps est clair, on peut voir jusqu’à 60 milles. Le feu le plus loin que j’ai pu repérer avait pris dans le coin de Bissett, là où il y avait la San Antonio, une mine d’or qui a connu bien des hauts et des bas depuis sa découverte au début du 20e siècle par l’Autochtone Two-Hearts, qui avait appris à prospecter grâce à un ancien de la police montée, le major Ephrem Albert Pelletier.

Dans mon temps d’étudiant, le pire feu que j’ai connu n’a pas eu lieu au Whiteshell, mais pas loin de là à Sandilands. Il a pris une année un dimanche après-midi. On aurait dit qu’une bombe nucléaire avait explosé. On a été témoin d’un immense champignon blanc et gris.

À Rennie, il y avait l’avantage de pouvoir s’acheter de quoi manger et de pouvoir à l’occasion jaser avec un monsieur Alfred Hole, un vieux garçon qui était déjà pas mal âgé et qui s’occupait d’outardes. Il était né en Angleterre. Arrivé au Canada il a fini par se trouver un emploi comme ingénieur pour la Ville de Winnipeg. Plus tard il a eu une ferme d’élevage de visons à Rennie, où un beau jour il a décidé de s’occuper de petites outardes orphelines. Quand je l’ai connu, son sanctuaire pour outardes était déjà établi.

Sa passion m’a donné l’idée d’une sculpture en métal. À la boutique du service forestier, où je donnais un coup de main pour des ci ou des ça quand il pleuvait, il y avait du feuillard de 4 pieds par 8 pieds et tout l’équipement nécessaire pour couper et souder le métal. Plus tard, dans les années 1960, la sculpture a abouti sur le piédestal que j’avais désigné. Pour quelques décennies elle a servi de point de repère au Sanctuaire des outardes d’Alfred Hole, avant que quelqu’un décide qu’elle avait fait son temps.

Quand mon collègue naturaliste et ami poète Jim Tallosi s’est retrouvé un beau jour devant la sculpture, il y a vu une manifestation des quatre vents, un thème autochtone par excellence. Ça lui a inspiré un poème qui m’a ensuite motivé à réinventer ma sculpture de métal en sculpture sur neige. Dans les années 1980, Les Quatre vents ont été extraits d’un gros bloc de neige à Ottawa, à Québec et à Saint-Boniface. Tout ça me dit que la créativité s’entremêle des fois de drôles de façons quand on répond à l’appel de pressentiments. Je crois beaucoup aux pressentiments.

Le canot dans la bouteille devait aussi respecter une espèce de pressentiment. Dès ma première saison à l’emploi du service forestier, un monsieur Otto Nissen, un vieux trappeur, m’a vendu son petit canot de 12 pieds, un vieux canot en toile, rafistolé et raboudiné, pour 15 piasses. Le génie était sorti de la bouteille! Se patenter une rame quand il y a du bois partout alentour est une affaire de rien. Mon père m’avait défendu le canot. On allait voir qui aurait le dernier mot!

Si je me souviens bien, après trois étés à Rennie, Walter Danyluk m’a affecté à la tour à feu à Big Whiteshell. Pour me grayer de la nourriture, c’était encore idéal, un magasin saisonnier y était ouvert. Entre le printemps et l’automne, le commerçant pouvait compter sur la clientèle qui louait des chalets dans les environs. D’année en année, le Whiteshell de l’après-guerre gagnait en popularité.

On était aussi dans les années où le temps des vieux trappeurs solitaires tirait à sa fin. Dans mes étés à Big Whiteshell, j’avais parfois, quand le temps était plutôt à la pluie, la responsabilité de faire, pour deux ou trois jours, la patrouille en canot. Un canot plus fringant que celui du vieux monsieur Nissen. Mais quand même, on était toujours à l’époque des canots en toile, en plus ou moins grosse toile.

Réparer un canot déchiré, c’était encore toute une affaire. Abîmer un canot, ça pouvait se produire aussi vite que tu peux déchirer un pantalon en t’accrochant à un bout de branche. On se servait d’une espèce de colle pour réparer le dégât, mais il fallait attendre que la toile soit bien sèche. Si seulement à ce temps-là on avait connu le duct tape, ça aurait été une affaire de rien d’arranger une déchirure sur un canot. Ça nous aurait sauvé bien du trouble. Des fois, il faut bien reconnaître que la modernité a produit des bonnes trouvailles.

L’idée de la patrouille, c’était en partie pour aller visiter les quelques vieux trappeurs qui vivaient dans le Whiteshell à l’année longue. L’hiver ils trappaient et l’été, parce que le gouvernement leur avait offert quelques cours en minéralogie, ils pouvaient s’adonner à la prospection.

Il y a toujours un plaisir à prospecter, même si on ne trouve jamais le gros filon. J’ai connu un vieux monsieur Olson, un Suédois qui était venu au pays pour prospecter. Il n’a jamais rien trouvé. Il ne s’en plaignait pas. Il avait vécu la vie qu’il voulait vivre. C’est un des hommes les plus sages et paisibles que j’ai jamais rencontré dans ma vie.

J’ai eu le privilège de bien connaître deux vieux trappeurs solitaires et inoubliables. Chacun avait sa personnalité. C’était des originaux qui avaient tout le temps au monde pour lire dans leur cabane. Pour aller prendre des nouvelles d’Alex Kolanski, il fallait emprunter la rivière Big Whiteshell jusqu’aux chutes du lac Mallard. À partir de là, il fallait marcher un petit bout vers l’Est, à peu près un mille, pour arriver au minuscule shack de Kolanski, sur les bords de Bernard Lake.

Le bonhomme était rendu bienheureux. Il se contentait d’une petite fournaise en tôle, qui devenait chaude en un rien de temps. Par contre, son sac de couchage, c’était un cinq étoiles et son gros oreiller en plume venait de sa maman.

Comme bien des solitaires, un jour en hiver il avait craqué et, dans une espèce de délire, il s’était fait geler un bout d’un bras en le tenant au grand froid. J’allais voir un petit bétail manchot et pas parleux. Avant de le rencontrer, il était recommandé de faire du train, pour le prévenir. Ces gens-là vivaient dans un monde à eux-mêmes. Ils étaient même dans tout un pays à eux-mêmes. On parle d’ermites, de gens doués d’une grande sensibilité. Kolanski parlait à un brochet qu’il avait apprivoisé en lui donnant à manger.

Plus tard, dans les années 1960, quand il venait me voir au bureau à Winnipeg, il lui arrivait de téléphoner à sa mère. Avant d’engager la conversation, il enlevait sa casquette. Quand sa mère est morte, un pilote de brousse est venu le chercher. Les pilotes de brousse étaient stationnés au Lac du Bonnet, le gros centre pour les Ressources naturelles, là où par exemple on fabriquait des canots avec des squelettes en bois et de la grosse toile. C’était la méthode avant l’apparition des canots en aluminium.

Les pilotes stationnés au Lac du Bonnet s’arrangeaient pour saluer les vieux trappeurs du haut des airs. Un signe de main de l’un, un battement d’aile de l’autre et le tour était joué. C’est aussi un pilote de brousse qui a trouvé Alex Kolanski mort, bien des années après, un jour qu’il n’était pas sorti de son shack en entendant le vla-vla-vla du Beaver ou de l’Otter. Le trappeur-ermite ami d’un brochet n’avait plus donné signe de vie. (1)

Bill Skogman, c’était un tout autre genre. Kolanski était né au Manitoba, le grand maigre Skogman avait grandi au Minnesota. C’était un ancien militaire. Il s’était installé à Nason Lake. Une manière de se rendre chez lui, c’était de laisser la voiture à Brereton Lake et de marcher dix milles en suivant la voie ferrée.

Sa cabane était en billot, solide et en bon état. Les autres cabanes aussi. Il avait une obsession : tout barrer. Skogman cultivait un grand jardin et se faisait des cannages pour l’hiver, qu’il gardait dans son sous-sol. Pas loin de chez lui vivait Rosie Lapierre, une canayenne. Les deux étaient devenus amis.

Quand on allait rendre visite à Bill, tant qu’il ne nous avait pas entendu, il n’était pas rare de l’observer en train de s’obstiner avec une présence que lui seul voyait. Des fois, il y en avait deux présences avec lesquelles il s’argumentait. À sa manière, le vieux trappeur s’était patenté des personnages. C’était de toute beauté à voir. Il n’y avait rien de détraqué à la scène. Simplement, Bill Skogman était un homme de théâtre.

Au début des années 1970, Bill était déjà dans ses 80. Il a pu finir sa vie à Deer Lodge à Winnipeg, où je lui ai rendu visite avec mon collègue et ami George La France. Le vieux militaire a été d’accord pour que les scouts francophones puissent installer un camp où il avait vécu ses belles années. Les scouts ont eu une place à rester dans le Whiteshell pour découvrir pour de vrai le monde de la Sauvagerie, les yeux dans les étoiles, loin des manuels pour apprendre des nœuds.

Avant l’entente avec Skogman, avec Jim Tallosi et George, on avait examiné sa place. On avait trouvé des lettres de sa sœur qu’il ne s’était pas baudré d’ouvrir. Sa mort, probablement encore dans les années 1970, m’a échappé. (2)

En tout cas, il n’a pas connu le sort de ces vieux solitaires qui dans le fond des bois décident une bonne fois de se sacrer une balle dans la tête. On peut se mettre à leur place : tu te sens vraiment malade, tu souffres et souffres encore, tu sais que t’en reviendras pas, t’es dans ton monde, t’as aucun compte à rendre à personne. Assez, c’est assez.

C’est aussi pendant mes étés à Big Whiteshell à la fin des années 1950 que j’ai fait la connaissance des Autochtones du Bouclier. Ceux de la Roseau passaient par chez nous tôt au printemps pour aller trapper, ceux du Bouclier se réunissaient d’un peu partout au début de septembre pour la récolte du riz sauvage. Le long de la rivière Whiteshell, il y avait une demi-douzaine de lacs au riz sauvage.

Je les ai vu récolter à l’ancienne manière : assis dans un canot, à ramener les tiges de riz avec des bâtons jusqu’au-dessus du canot pour les secouer et faire tomber les grains dans l’embarcation. J’ai aussi vu la récolte avec un moulin qui avançait sur l’eau dans le champ de riz sauvage. Ça allait plus vite, mais c’était illégal à l’époque. Une fois les grains vannés, ils étaient placés dans une grainerie, c’est-à-dire un trou dans le sable, un trou entouré d’écorces de bouleau pour assurer une meilleure préservation.

Le Bouclier, c’est le Bouclier partout, que tu le vives dans le Whiteshell ou pas mal plus au nord, mettons dans le coin de Thompson, la ville qui existe parce qu’un prospecteur chanceux a découvert un gisement de nickel au courant des années 1950. Ça fait qu’au début des années 1960, le Nord commençait tranquillement à s’ouvrir.

À l’automne de 1960, j’avais débuté trois ans d’étude en beaux-arts à Mexico. Au printemps de 1961, mon frère Luc était venu me chercher en voiture. Cet été-là, mon emploi d’été m’a permis de vivre des expériences différentes. On m’a envoyé dans le coin de Paint Lake, un beau lac situé un peu au sud de Thompson, le village minier qui se développait. Les emplois ne manquaient pas. Dans ce temps-là, il y avait juste un chemin de gravelle qui allait jusque-là.

Je me suis retrouvé sous les ordres de Doug Donald, l’arpenteur en chef du service forestier. Sa mission c’était d’arpenter des terrains en pleine Sauvagerie, autrement dit de récolter toutes les informations nécessaires pour que dans les bureaux des Ressources naturelles à Winnipeg, on puisse tracer des plans en vue d’installer des terrains de camping. L’arpenteur consignait ses notes techniques dans un carnet que les draftsmen savaient lire pour les transformer en cartes.

Mon travail, avec deux autres étudiants, c’était de couper à la hache des lignes de six pieds. Je découvrais le métier de chain man. On était pour ainsi dire les esclaves consentants de Doug Donald, un grand bétail qui m’a donné le goût de m’amuser. La caricature est une veine qui coule en moi depuis très longtemps. J’ose soupçonner qu’elle permet de compenser des frustrations. Les quelques caricatures de Donald que j’ai gardées de lui me disent que le joual en moi n’a pas eu besoin de ruer ben ben fort. Doug Donald avait grandi à Grandview, apparemment un repaire d’orangistes.

Donald, c’était pas vraiment le mauvais garçon. Mais quand t’es écossais et élevé anti-papiste, comment veux-tu faire pour te débarrasser de ton côté orangiste? En tous les cas, pas de rancune. Des années après, je lui avais envoyé la plupart des caricatures que j’avais faites. Parce qu’après tout, il avait quand même un fond d’humour, même si une fois il avait fait une vraie grosse crise à ses trois chain men. Donald, il était impatient de tempérament.

Il était là avec son trépied et sa lunette d’arpenteur. On était sur la ligne. Il attendait qu’on coupe des branches. Et d’un coup il n’avait plus vu personne. Dans l’arpentage, tout fonctionne avec la ligne, tout fonctionne en harmonie avec les autres lignes, tout est rattaché au même système de lignes.

Pour que l’arpenteur puisse bien raconter son histoire, il a donc vraiment besoin de mesurer des lignes. Et là il n’avait plus vu de ligne. Il avait menacé de nous renvoyer. On était retourné à la tente, une tente de 10 pieds par 12 pieds, la bonne vieille tente de prospecteur en toile de coton comme le voulait l’époque. Le plastique n’existait pas. Les gobelets et les assiettes étaient en métal, généralement en aluminium. C’est léger, l’aluminium.

Mais le lendemain Donald s’était calmé. 1961 a été une année sèche. Comme toujours, il y avait les maringouins et en plus, à cause du temps favorable à leur existence, des guêpes partout. Peut-être qu’il s’était fait piquer? Les guêpes appréciaient les bouleaux morts. L’intérieur pourrit vite. Mais il reste une écorce solide, blanche et ronde. Une belle maison. Être guêpe, j’aurais fait la même chose : m’installer dans un hôtel quatre étoiles.

En plus, si j’avais été guêpe, je n’aurais pas été baudré par les cris des corbeaux à trois heures du matin. Eux ils avaient le tour de te laisser savoir qu’ils étaient intéressés aux restants de grub du cuisinier. Soit dit en passant, pour un étudiant qui doit compter ses cennes, l’avantage de travailler sur l’arpentage, c’était qu’on était nourri. Comme garde-feu dans le Whiteshell, il fallait acheter sa mangeaille.

L’été de 1961 m’a aussi permis de faire une bonne récolte de croquis. Quand tu fais du croquis, tu fouilles, t’écornifles ici et là. Ça fait qu’il y a bien des affaires qui peuvent te passer par la tête. Je faisais mes croquis discrètement. À l’encre de Chine, souvent. Pour faire tes grosses lignes, comme plume tu prends un bout de branche verte aiguisé avec ton couteau de poche. Ton canif, tu le traînes toujours avec toi, parce qu’on ne sait jamais. La règle du couteau dans la poche date de mon adolescence à la Rivière-aux-Rats, le pays des petits bois.

Pour les croquis à l’aquarelle ou aux gros crayons de couleur gras, je me servais du papier ordinaire, en fait de n’importe quoi. L’essentiel toujours, c’est de pouvoir mettre ton idée sur papier. D’un coup que tu as l’idée sur papier, t’as ce qu’il te faut. C’est comme pour l’écriture, tu prends assez de notes pour t’en sortir par la suite.

J’étais toujours heureux d’être dans les grands bois. Et les sujets à dessiner ne manquaient pas dans un camp voué à l’arpentage. En plus y avait alentour des traces d’humains un peu partout, parce que le coin était cousu de trappeurs. Et donc de chiens. On était vraiment à l’époque des chiens, au temps d’avant les motoneiges.

On était aussi au temps des timber cruisers, qui étaient aussi nourris et logés dans les tentes aux frais du gouvernement. Le timber cruising, c’était aussi un travail d’été pour des quantité d’étudiants de tous bords et de tous côtés. On était avant la mautadite coupe à blanc, quand on était encore civilisés et qu’on allait seulement chercher les arbres de la bonne grosseur pour le moulin à scie. Dans le coin du Pas et de Flin Flon il y avait des moulins à scie un peu partout.

Les arbres recherchés c’était le cyprès, autrement dit le gros pin gris, ou encore l’épinette rouge, quand elle avait atteint la taille pour faire des planches. La méthode permettait de récolter juste ce qui était prêt sur le coup, ou alors dix ou quinze ans plus tard.

On allait au chantier l’hiver, quand un cheval tirait un billot à la fois. Évidemment quand les tracteurs sont arrivés, cette manière de récolter a pris le bord. Le tracteur, c’est déjà de la grosse machinerie, c’est un investissement qu’il faut rentabiliser. Le gros profit a commencé à mener les affaires. À un moment tout a basculé, tout a changé très vite.

En tout cas comme dit, mon été dans le Nord, où mon travail m’obligeait à rester pas mal stationnaire, à écornifler ici ou là, a été profitable pour engranger des croquis en masse.

L’été de 1962 a été complètement différent. Quand je suis revenu du Mexique au printemps, Walter Danyluk a décidé de m’envoyer en expédition. Il voulait que j’entreprenne une patrouille de feu entre Wallace Lake et Berens River. Ça voulait dire parcourir 300 milles avec un canot de toile de 18 pieds. L’été avait été un été vraiment sec, propice aux feux de forêts.

J’avais fait équipe avec Émile Péloquin, qui venait d’enseigner une première année à Saint-Pierre. C’était un vieil ami. Il venait du chemin de la rivière-aux-rats, entre Carey et Saint-Pierre. Il y avait là tout un settlement de Dandenault, de Hébert et de Péloquin, quatre ou cinq familles.

Le troisième homme était Dennis Penner, avec qui j’avais étudié les beaux-arts à Mexico. On était parti début juin. Wallace Lake se trouve un peu au nord de l’actuel parc provincial du Nopiming, pas loin de Bissett. Dans les grands bois, il rôde toujours le danger de devenir bushy, d’attraper le mal du bois. Je suis chanceux, je n’ai jamais eu à y succomber. Sur la Bloodvein, entre Aikens Lake et le lac Sasaginnigak, Penner a craqué. Il est devenu bushy. À Sasaginnagak, Bob Davis était en charge de la tour à feu. On lui a confié Penner.

Avec Péloquin, qui avait accepté la tâche de tenir notre journal, on a continué en direction de Berens River où il y avait une station du service forestier qui nous permettrait de rentrer en avion. Pour nous, arriver ou ne pas arriver, c’était la dernière de nos inquiétudes. De toutes les façons, on n’était pas en danger. Il y avait des Autochtones partout et comme d’habitude, on était prêt à endurer les maringouins. Et puis il y a toujours du poisson dans l’eau.

C’est cette fois-là que j’ai vu mes premières peintures pariétales. L’envie d’en découvrir d’autres ne m’a jamais lâché. Notre équipée a duré à peu près un mois.

Avec le recul, je dirais que Walter Danyluk répondait à une espèce de pressentiment quand il m’a envoyé pour cette patrouille de feu hors de l’ordinaire. Il a juste fallu un peu de temps avant de voir clair. À la fin de 1963, à mon troisième retour du Mexique, qui marquait la fin de mes études, j’ai été embauché à temps plein. Dans ma vie professionnelle, je n’ai eu qu’un employeur : le ministère des Ressources naturelles, auquel on raccrochait des fois le Tourisme ou les Sports, au gré des arrangements des politiciens.

Cet hiver-là, juste pour passer le temps libre, j’avais relu le journal d’Émile. On était passé par des endroits de grande savane, on avait traversé des longs bouts marécageux. Au détour d’une page, je suis tombé sur cette observation : Early in the morning, the bog, tinted with a somewhat savage odor, rises slowly as an incense to its Creator. (3)

Ce passage-là, c’est l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. L’explosion a enclenché mon travail sur les cartes de canotages. Walter Danyluk pouvait rétrospectivement se féliciter de m’avoir fait prendre la route de Berens River. Personne n’aurait pu le soupçonner, mais c’était déjà écrit dans le temps.

Il faut dire que dans les années 1960, le monde s’est mis à circuler beaucoup plus. Le gouvernement ouvrait de nouveaux parcs provinciaux, avec des terrains de camping. Le canotage pour le seul plaisir de canoter prenait de l’ampleur. Alors patenter des cartes de canotage, c’était une manière d’inciter les gens à découvrir des coins reculés. C’était le côté Tourisme du ministère des Ressources naturelles.

Ma première carte de canotage, Kautunigan Route, avec l’extrait du journal d’Émile, est sortie en 1968. L’idée principale de toutes les cartes, c’était de fournir toutes les indications pratiques pour les canoteurs.

Mais je voulais aussi les parsemer d’informations his-toriques, botaniques et parfois culinaires, pour bien montrer que les humains ont toujours été attirés par la Sauvagerie et ont appris à s’arranger avec elle.

Le travail sur les cartes de canotage pendant les années 1960 et 1970 m’a fourni des excuses merveilleuses pour satisfaire toutes sortes d’appétits en lien avec ma passion de fouiller et de fouiller toujours plus. (4)

J’ai reçu bien de l’aide d’autres passionnés, comme mon collègue et ami George La France, qui ne parlait pas le français quand il a intégré notre équipe, mais qui a compris que quand on s’appelle La France, il y a quasiment un devoir moral de parler le français. George, qui était un amateur de trains miniatures et un amoureux des vieilles mines a non seulement appris la langue que son père ne lui avait pas transmise, il est devenu un militant féroce en faveur de la francophonie. (5)

Avec George qui aimait aussi se retrouver dans la Sauvagerie, on allait prendre des trottes dans les grands bois pour fouiller des vieilles cabanes abandonnées de trappeurs et de prospecteurs. Vers la fin des années 1960, on avait aussi fait des essais pour camper l’hiver à la manière des vieux prospecteurs au temps de la ruée vers l’or dans le Klondike. L’idée était restée là, mais l’expérience avait été concluante. Walter Danyluk, il faut vraiment que je lui rende encore une fois hommage, avait l’intelligence de nous laisser prendre des initiatives. Avec lui, j’ai connu le privilège de la liberté.

Dans ce temps-là notre bureau était situé à côté de la prison sur la rue Memorial, là où se trouvaient aussi les fournaises qui chauffaient tous les édifices du gouvernement, de l’édifice Norquay en passant par le Palais législatif. Il y a tout un réseau de tunnel dans ce coin-là de la ville. C’était pas rare de voir le Premier ministre, Duff Roblin, se rendre en plein hiver en chemise du Palais à l’édifice Norquay, où il prenait son café au restaurant, situé au sous-sol.

Un autre personnage qui m’a laissé un souvenir inoubliable, c’est C. B. Gill, un des anciens du service forestier, qui n’hésitait jamais à nous rendre visite à nos bureaux. Quand je l’ai connu, il était à la retraite. Tous ces vieux timber cruiser avaient rôdé partout. On allait les voir pour obtenir des informations, pour les cartes de canotage ou pour autre chose. Comme on partageait le même virus de la recherche, on a travaillé ensemble sur des projets, que j’illustrais. Quand tu cherches vraiment, tu ne peux pas faire du 9 à 5. (6)

On fouillait ensemble, pas sur des affaires vraiment officielles. Un fouilleux s’intéresse à des vieilles choses qui n’ont plus d’importance, comme par exemple des petits détails qui touchent l’immense Crow Wing Trail, le sentier de l’aile de la corneille. Au temps des vieux Métis, le sentier partait du fort Garry, le Winnipeg de maintenant, et allait jusqu’à Saint Paul au Minnesota, en passant par Saint-Pierre-Sud. C’était un long voyage.

Quelque temps dans les années 1950, C. B. Gill avait échappé à une mort certaine. Une petite gang de timber cruiser en vadrouille au Petit Grand Rapide, à Little Grand Rapid, avait décidé de s’envoler pour Le Pas. À la dernière minute, C. B. a décidé de ne pas embarquer dans l’avion. Mystérieusement, le Beaver s’est écrasé sur Thunderhill. Tous les passagers sont morts.

Accident ou pas, pour rien au monde des Autochtones seraient montés au sommet de Thunderhill, où les Oiseaux du tonnerre avaient déposé leurs œufs. Comme on dit en bon canayen, la chienne les prenait. Un géologue va t’expliquer qu’à l’époque glacière, des chutes d’eau ont fini par créer des nids de roches toutes rondes, de toute beauté.

Au Manitoba, il existe cinq nids du tonnerre, tous respectés par les Autochtones. Ce monde-là n’avait pas d’explication pour comprendre le phénomène géologique. Mais ils avaient de l’imagination. Et c’est puissant, l’imagination.

D’ailleurs, ça serait bien dangereux de ne pas respecter l’imagination, quand tout ce que tu veux faire depuis petit, c’est fouiller dans le monde de l’art. Il faut respecter l’imagination justement parce que dans le monde de la création, on ne sait pas comment les choses arrivent. Mais au moins on sait qu’il faut essayer de prendre le chemin le plus simple pour atteindre le but visé, parce que la force du message est dans la simplicité.

Je l’ai assez répété : depuis ma jeunesse, j’ai toujours eu des problèmes avec mon père. C’est comme ça, on ne choisit pas nos caractères. Il avait ses idées, j’avais mes idées, et j’ai tenu à mes idées. Il m’a souvent reproché de perdre mon temps à construire des cabanes, des ponts, des tours et à rêvailler.

Il faut reconnaître qu’il a grandi dans un monde où c’était tellement important que dans une famille canayenne il y ait au moins une religieuse ou un prêtre, ou les deux. Mais le Bon Dieu ne voulait certainement pas un artiste. Pour mes études, je n’ai jamais demandé une cenne à mon père.

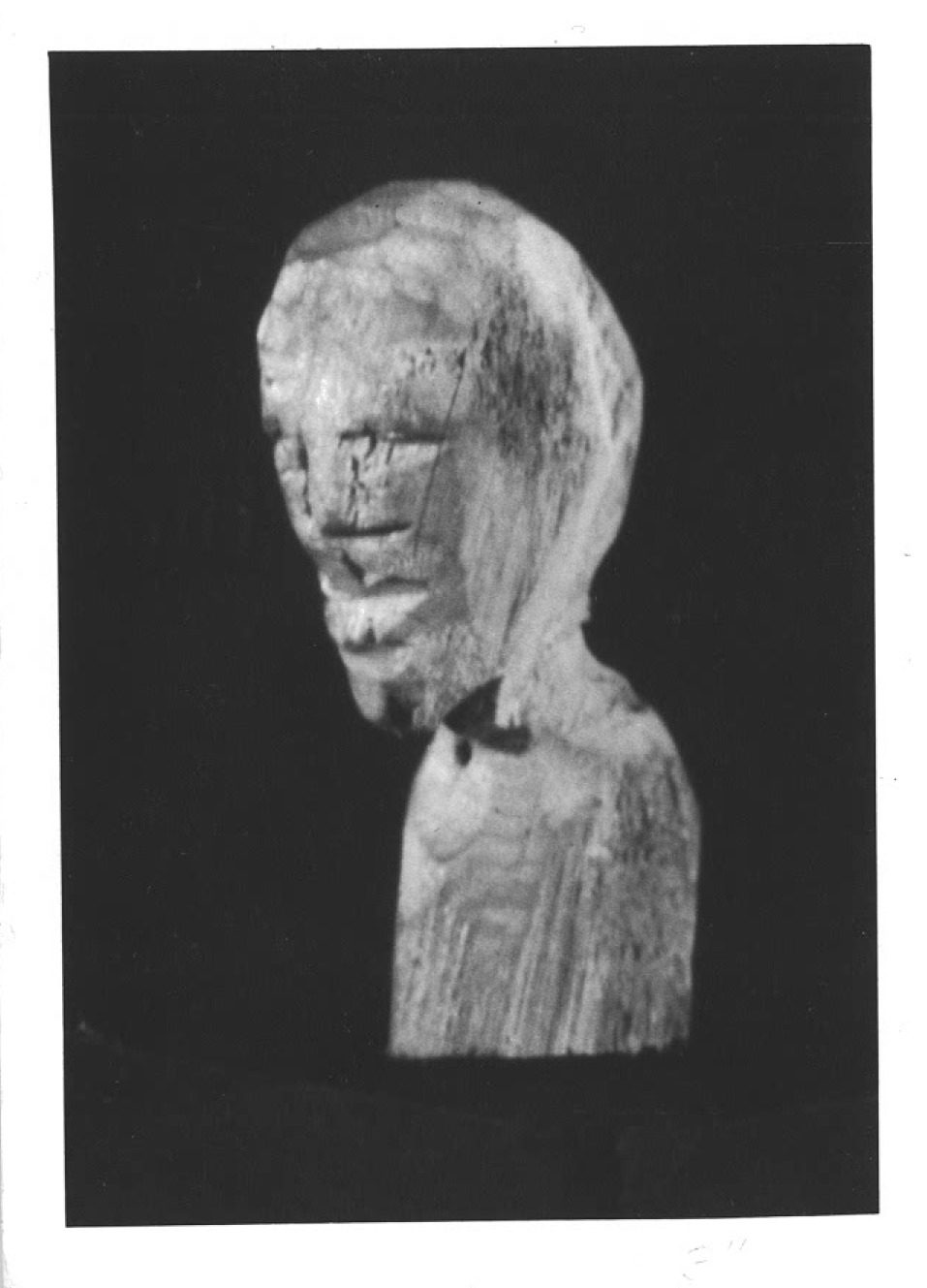

En tous les cas, quand je contemple le petit morceau de bois mou de 4 centimètres, probablement du tremble, qu’il avait une bonne fois gossé avec son canif à l’étable, en pensant à rien pendant que la trayeuse mécanique tirait une vache et que moi, dans la lune, j’en égouttais une autre, j’ose soupçonner que mon père était peut-être plus artiste que je l’étais.

Quand tu laisses aller le couteau de poche, tu n’es pas obligé de penser. Et c’est justement là qu’embraye l’intuition. Là que l’inconscient mène. Parce que quand on veut être créatif en raisonnant, ça ne mène à rien. L’affaire dans le monde des arts, c’est de fonctionner comme les animaux.

Et quand je regarde la photo que l’ami Tom Hefhner a tiré de la petite sculpture de mon cher père, qui était aussi forgeron, il me prend encore des envies de lui dire : Papa, peut-être qu’au lieu d’élever des vaches et des cochons, vous auriez été mieux de perdre votre temps aux beaux-arts!

(1) Alexander Kolanski, né à Steep Rock, est décédé en octobre 1978 à l’âge de 65 ans dans sa cabane du Whiteshell, où il trappait depuis 1939. Il avait trois frères et six sœurs.

(2) Bill Skogman est passé à l’histoire de la toponymie du Manitoba, puisque sur les quelque 200 lacs du parc provincial du Whiteshell, l’un porte son nom. Skogman Lake est situé juste à l’ouest de Nason Lake.

(3) Traduction : « Tôt le matin le marécage, imbibé d’une odeur un peu sauvage, se fait encens et s’élève doucement vers son Créateur. »

(4) Les cartes de canotages signées Réal Bérard pendant son temps au gouvernement provincial sont : Kautunigan Canoe Route, Rat River/Rivière-aux-Rats, Whitemouth River Canoe Route, Sasaginnigak Canoe Country, Winnipeg River Routes, Land of Little Sticks Routes, Middle Track and Hayes River Route, Mistik Creek Canoe Route, Little Grand Rapids Canoe Routes, Grass River Canoe Route, The Oiseau-Manigotagan Waterways, The Water Hen Country/Contrée de la Poule d’eau. À son compte, il a publié en 2009 Le Portage de la Savane.

(5) George La France, qui était de tous les légendaires Réveillons des Vieux Loups organisés à Saint-Pierre-Sud du début des années 1980 jusque dans les années 2000, a vécu de 1939 à 2013. Dans sa jeunesse, son père, qui réparait des bicyclettes, l’a emmené bien des fois, avec sa vieille automobile, dans le Whiteshell.

(6) Clifford Beckell Gill est né à Pettipiece au Manitoba en 1891. Il est décédé à Winnipeg en 1974. Après son baccalauréat ès arts obtenu en 1913 et sa participation à l’Imperial Army Service Corps durant la Première Guerre mondiale, il s’est installé à Winnipeg. D’abord engagé comme ingénieur forestier par le gouvernement fédéral en 1920, il passe en 1930 au service du Manitoba en qualité de responsable du Département des Forêts jusqu’à sa retraite en 1959. À son actif : une étude exhaustive sur l’état des forêts manitobaines, publiée en 1956.